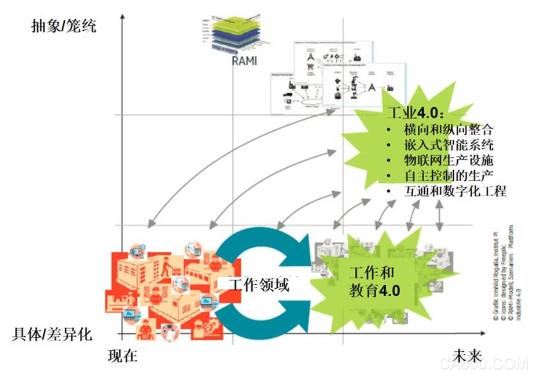

工業(yè)4.0是德國提出的未來工業(yè)發(fā)展模式��,通過提升制造業(yè)的智能化水平�����,建立具有適應(yīng)性��、資源效率及基因工程學(xué)的智慧工廠���,在商業(yè)流程及價(jià)值流程中整合客戶及商業(yè)伙伴。其技術(shù)基礎(chǔ)是網(wǎng)絡(luò)實(shí)體系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)�。在工業(yè)4.0“機(jī)器換人”過程中,我們不禁要思考:數(shù)字化和工業(yè)4.0對(duì)企業(yè)員工提出了哪些新能力方面的要求����?如何塑造工業(yè)4.0背景下的培訓(xùn)和教育體系���?又有哪些學(xué)習(xí)媒介����、學(xué)習(xí)資料和形式是滿足工業(yè)4.0要求的�?在德國實(shí)施工業(yè)4.0時(shí),中國對(duì)于工業(yè)4.0又需要怎樣的定義和需求�?

若想要取得良好收效�,需要所有相關(guān)方同時(shí)具備共同的意愿�,全面深刻地“人才培養(yǎng)”話題進(jìn)行探討,并通過社會(huì)合作伙伴����、政策及科研層面共同采取應(yīng)對(duì)措施。

人才稀缺�,也是德國工業(yè)4.0自己給挖的一個(gè)坑。現(xiàn)在他們正在尋找填平它的方法����。

一個(gè)企業(yè),如果要全面數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型�����,不外乎的目標(biāo)是:提高生產(chǎn)靈活性�;提升生產(chǎn)效率;降低生產(chǎn)成本�����;以及降低能耗����。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的四大目標(biāo)

對(duì)不起����,此處沒有提到質(zhì)量�����。質(zhì)量是中國制造的心病��,但卻是德國制造的空氣——無處不在無需提及��。

企業(yè)在邁向工業(yè)4.0的道路上�,對(duì)于培訓(xùn)和教育領(lǐng)域,則需要精準(zhǔn)定位����。一個(gè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,不光影響生產(chǎn)型和加工型企業(yè)���,也影響到設(shè)備、服務(wù)提供商�、軟硬件提供商、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)專家以及基礎(chǔ)設(shè)施提供商�����。德國工業(yè)4.0 平臺(tái)小組指出,即使在教育領(lǐng)域��,無論是職業(yè)教育與培訓(xùn)�����、大學(xué)教育��、企業(yè)培訓(xùn)或者在崗學(xué)習(xí)的內(nèi)容和實(shí)體�����,以及工具和傳授媒體��,都將實(shí)現(xiàn)數(shù)字化并相互連接���。

工業(yè)4.0培訓(xùn)的緊張狀態(tài)領(lǐng)域

目前已有一系列方案在德國廣泛鋪開�����,例如嘗試將職業(yè)培訓(xùn)和進(jìn)修相融合�;具有可調(diào)整的����、開放式的教育方式��。然而德國自己也意識(shí)到���,僅通過職業(yè)培訓(xùn)來滿足對(duì)于知識(shí)和能力的需求是不夠的,在數(shù)字化的工作世界里�,存在著更加基礎(chǔ)的需求,即:為各種資歷的員工開啟更多和更加多樣化的進(jìn)修選項(xiàng)���,包括在職培訓(xùn)這種越來越重要的教育方式�����。

從中期來看�����,不太可能只將員工的一個(gè)小組或企業(yè)一個(gè)職能部門納入變革過程�����?!叭珕T教育 無人例外”�,成為一個(gè)“人人自教”的時(shí)代�����。

因?yàn)椋兏镞^程�,不可避免地將指新的商業(yè)模式和全面聯(lián)網(wǎng)的方向發(fā)展。

這就是最大挑戰(zhàn)�����!因?yàn)椴坏貌粸樗胁煌Y質(zhì)員工����,提供職業(yè)培訓(xùn)和進(jìn)修方案。而員工教育�����,與企業(yè)未來的變革�����,僅僅地綁在一條船上�。

這些新的方向,只有人們?cè)谛碌馁|(zhì)量要求下�����,相互連接和參與才可能成功。將不同的要求和利益聚合在一起�����,并共同開發(fā)出塑造能力并不容易����,更是一個(gè)任重而道遠(yuǎn)的過程。這些因素包含就業(yè)保障���、保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)�����、企業(yè)交流之間的透明和坦誠等�����。簡言之:可靠的框架和信任是在企業(yè)當(dāng)中進(jìn)行這些流程的重要前提�����。 |